Año 22 Número 86 – Septiembre 2024

Por Daniela Pérez

Las galaxias activas (también llamadas AGN, por sus siglas en inglés Active Galactic Nuclei) se caracterizan por presentar emisión de origen no estelar en su núcleo. Representan alrededor del 10 por ciento de las galaxias. La radiación electromagnética de estos objetos abarca todo el espectro, desde radio hasta rayos gamma. Su luminosidad presenta variaciones en escalas muy cortas de tiempo lo cual implica que la región de emisión es muy compacta; por otro lado, la presencia de nubes de alta velocidad requiere que la masa contenida en dicha región sea muy grande. La vida estimada de algunos AGNs indica que toda esta masa corresponde a un único objeto, esto es, no se trataría de una colección de, por ejemplo, cúmulos de estrellas.

Esta evidencia observacional ha llevado a los físicos y astrónomos a postular (hace ya varias décadas) que un agujero negro supermasivo, esto es un agujero negro con una masa entre 106 y 1010 veces la masa del Sol) yace en el centro de estas galaxias. Estos monstruos estarían devorando (en la jerga científica “acretando”) el material que lo rodea (gas, polvo, estrellas, etc..). En este proceso, la materia que está siendo acretada forma un disco alrededor del agujero negro y radia desde el rango óptico hasta rayos X blandos. Un par de jets colimados (chorros de material ionizado) son lanzados a velocidades cercanas a la de la luz por la acción conjunta del agujero negro central y el disco de acreción.

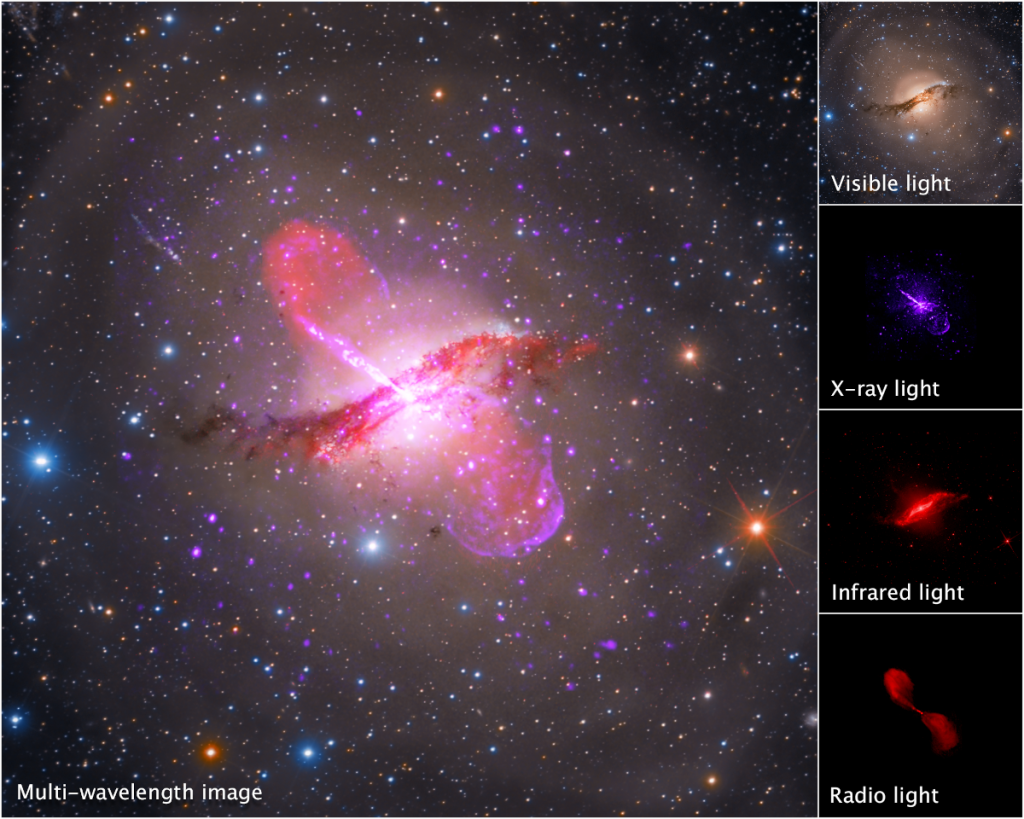

El AGN más cercano a la Tierra es Centaurus A (el cual se muestra en la imagen 1). Sí, cercano en términos astronómicos: 11 millones de años luz; es decir, los fotones que hoy nos llegan de Centaurus A fueron emitidos cuando recién comenzaban a caminar en la Tierra los primeros bóvidos, verbigracia antílopes, cabras, ovejas y toros. Siendo los AGN las fuentes persistentes más luminosas del universo, pueden ser observados a distancias muy grandes. Una pregunta abierta hoy en astrofísica y cosmología es cuándo aparecieron los primeros AGN en el universo. A su vez, ésto nos lleva a preguntarnos ¿cuándo se originaron los primeros agujeros negros supermasivos en el universo? y también, ¿cuáles son los mecanismos que permitieron la formación de agujeros negros supermasivos en el universo temprano?

De acuerdo a los actuales modelos de formación de estructura, a los 109 años del comienzo de la fase de expansión (la edad del universo es de apróximadamente 13800 millones de años), el universo ya contaría con la presencia de agujeros negros supermasivos. Sin embargo, las últimas observaciones utilizando el telescopio espacial Hubble dan cuenta de un mayor número de agujeros negros supermasivos de lo esperado en las etapas tempranas del universo.

Este hallazgo fue liderado por un grupo de investigadores de la Universidad de Estocolmo. Los resultados del trabajo fueron publicados en agosto de este año en la prestigiosa revista The Astrophysical Journal Letters. Los científicos analizaron una región del cielo en un período de 15 años mediante imágenes tomadas por el Hubble Ultra Deep Field. En particular, buscaron fuentes con variabilidad fotométrica a distancias cosmológicas. La técnica utilizada les permitió identificar AGN con corrimiento al rojo en el rango entre z > 5-7.

¿Por qué la variabilidad de estas fuentes cosmológicas permiten identificarlas como AGN? De acuerdo a los autores del trabajo, la variabilidad fotométrica resulta de cambios en la tasa de acreción sobre el agujero negro supermasivo. Estudios de variabilidad como método para la detección de AGN se han desarrollado en la Argentina en la década del 1990 en el rango de radio utilizando los radiotelescopios del IAR; hasta la fecha, continúan las investigaciones de variabilidad de AGN en el rango óptico en nuestro país con los telescopios de CASLEO.

Observaciones recientes del telescopio espacial James Webb (JWST) parecen también indicar que la abundancia de agujeros negros supermasivos en la llamada época de reonización1 es mucho mayor a la que se esperaba. Si bien las fuentes encontradas, también llamadas “pequeños puntos rojos” no necesariamente corresponden a AGN, estudios espectroscópicos muestran que una alta fracción de éstos se corresponden con núcleos galácticos activos. Toda esta evidencia observacional presenta un escenario en que los AGN podrían haber tenido un rol muy importante en la época de reonización del universo.

Izquierda: Centaurus A a diferentes longitudes de onda. Notar que los jets se pueden observar mejor en rayos X y radio. Créditos: X-ray: NASA/CXC/SAO; optical: Rolf Olsen; infrared: NASA/JPL-Caltech; radio: NRAO/AUI/NSF/Univ.Hertfordshire/M.Hardcastle. Derecha: La imagen que se observa es la de Hubble Extreme Deep Field; incluye 5500 galaxias, algunas de las cuales están a una distancia de 13.2 10^9 años luz. Esta imagen se construyó combinado 10 años de fotografías de una región central de la imagen original del Hubble Ultra Deep Field. Créditos: NASA, ESA, G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch (University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (Leiden University), and the HUDF09 Team

Referencias

- Hayes et al. (2024). Glimmers in the Cosmic Dawn: A Census of the Youngest Supermassive Black Holes by Photometric Variability. The Astrophysical Journal Letters, 971, L16.

- Romero, G. E. & Vila, G. S. (2014). Introduction to Black Hole Astrophysics, Springer-Verlag.

- Voloneri, M. (2010). Formation of Supermassive Black Holes. The Astronomy and Astrophysics Review. 18 (3) : 279-315.

- La reonización es el proceso por el cual los átomos eléctricamente neutros en el universo se reonizaron (el electrón se separa del protón, y el átomo de hidrógeno se ioniza) luego de la llamada “era oscura”. Se piensa que esta etapa ocurrió apróximadamente a 10^9 años de comenzada la expansión del universo.